samedi 31 décembre 2011

Fins

« Bien-aimés lecteurs de romans, vous avez sans doute été souvent frappés par le fait que les œuvres qui excitent le plus notre curiosité s’achèvent de manière aussi peu satisfaisante que prématurée à la page 320 de leur troisième tome. »

W. M. Thackeray, Ivanhoé à la rescousse ! (1851)

« On ne sait pas s’arrêter à temps, l’ennemi c’est le temps, la durée, il fallait couper l’histoire en plein milieu, ne pas hésiter à l’interrompre, oser suspendre le récit à son point le plus haut, le plus intense, le plus dense, le plus captivant, se dit-il aussi. »

Christian Gailly, K. 622 (1989)

vendredi 30 décembre 2011

Par chance

« Je veux être gentil avec les autres, mais à condition

que je puisse magnifiquement me passer d'eux tous [...]

L'absence de prétentions est une arme, peut-être l'une

des plus étincelantes qu'il y ait au monde [...]

La neige ne pense à rien, mais moi, si, et c'est beau

d'avoir ici ou là quelque chose comme une pensée [...]

Je pourrais encore ajouter bien des choses à cette

rédaction, ce qui par chance ne me semble pas absolument nécessaire. »

R. Walser, Ce paysage de neige, je le voudrais

joli

microgramme

jeudi 29 décembre 2011

Sagacité

« Pas maquillée, la peau très blanche sous le cristal des lustres, des lunettes de soleil sur les yeux, elle fumait posément une cigarette. Tu es là ? dis-je en m’approchant d’elle. Elle me regarda avec une lueur d’amusement, et je lus un soupçon de supériorité méprisante dans son regard, qui semblait me dire qu’on ne pouvait décidément rien me cacher (oui, en effet, elle était là), mais qui voulait dire aussi, ou bien interprétais-je mal ce sourire en y débusquant de la malveillance alors qu’il n’y avait peut-être qu’un peu d’affectueuse moquerie, qu’elle n’en avait rien à foutre, de ma sagacité, et qu’elle y était même souverainement indifférente, à ma sagacité de merde. »

Jean-Philippe Toussaint, Faire l’amour (2002)

mercredi 21 décembre 2011

Pas même mon propre rôle

« Je n’ai jamais su mentir. Même à l’audience, quand je me levais de mon siège en larmes pour dire la vérité, je voyais que les jurés étaient incrédules. Le regard de la présidente devenait plus dur, elle me prenait pour une pitoyable actrice. Je n’ai jamais su jouer, pas même mon propre rôle. J’ai toujours l’air fausse, et pourtant il doit m’arriver d’être sincère. Seules les bêtes sont authentiques. Les gens ne savent jamais exactement ce qu’ils éprouvent. Par orgueil, ils croient être quelqu’un qui leur plaît. Mais ils ne lui arrivent pas à la cheville. »

Régis Jauffret, Sévère (2010)

mardi 13 décembre 2011

Cette histoire qu'elle respire

« Je continuais de regarder très attentivement à travers mes meilleures lunettes le corps de ma mère et les minutes passèrent. Pas le moindre mouvement perceptible [...] Sans oxygène, le cerveau meurt dans plusieurs minutes, des changements irréversibles s’y étant déroulés. Et combien ça devait être certain que ma mère ne respirait plus ! Je verrais le moindre mouvement, certes, songeais-je. Lunettes et attention soutenue. En effet, n’exagérerais-je pas le moindre mouvement ? sinon l’inventer ! La preuve n’était-ce pas ce jour d’été, il y eut bien des années, où je flânai dans le bas de la ville. En passant un établissement de pompes funèbres, à l’angle sud-ouest des rues Bleecker et Sullivan, lequel était complètement au rez-de-chaussée, pas même une seule marche, et dont les portes à double battant étaient tout ouvertes, je regardai de la rue à l’intérieur où je vis dans la salle d’exposition un cercueil ouvert occupé. Que ce fut invitant, attirant que d’entrer et de jeter un coup d’œil sur le défunt (qui peut-être s’ennuyait tout seul) ! La propriétaire apparente de l’entreprise était en train de balayer diligemment le trottoir là-devant et son mari présumé, également à l’extérieur, près de l’entrée, faisait le badaud. J’entrai, personne ne disant rien ni ne semblant déconcerté, même si je n’étais pas vêtu en deuil (hors mon habituelle face de carême). Je me mis à côté du cercueil et regardais de près la vieille femme ridée en bière, ses mains liées par un rosaire, et chose assez inquiétante, car les morts sont censés être... morts, plus je la regardais, plus j’avais l’impression qu’elle respirait encore et régulièrement, ne fût-ce qu’assez superficiellement ! Au bout de peut-être dix minutes, le propriétaire entra et m’approcha. Lorsqu’il fut à mes côtés — étant donné que toute personne embaumée, et ayant donc son sang remplacé par un liquide plus ou moins germicide, est définitivement morte — je lui demandai :

— Est-ce qu’elle est embaumée ?

— Oui, fit-il.

Alors, cette histoire qu’elle respire, ça doit être une fiction de mon imagination, me dis-je dans un éclair. Il me posa une question à son tour :

— Est-ce que vous êtes un membre de la famille ?

— Non. Je ne puis pas rester ?

— Ben, non. Pas de nécrophiles !

Je me traînai de l’endroit. À une rue de distance, je regardai en arrière (je n’avais pas d’Eurydice). Le croque-mort m’observait. Mon propre cadavre, nullement exsangue (pour le moment), parvint à tourner le coin et à se déplacer d’une distance de deux rues vers l’ouest jusqu’à l’avenue des Amériques pour être avalé par une bouche de métro. Rentré à la maison une heure plus tard, je téléphonai (compulsivement) à l’établissement funéraire et dis au zig :

— Cette vieille en bière chez toi, elle respirait, espèce de salopard ! et je raccrochai sans attendre de réponse. (C’était ma bonne action du jour.) »

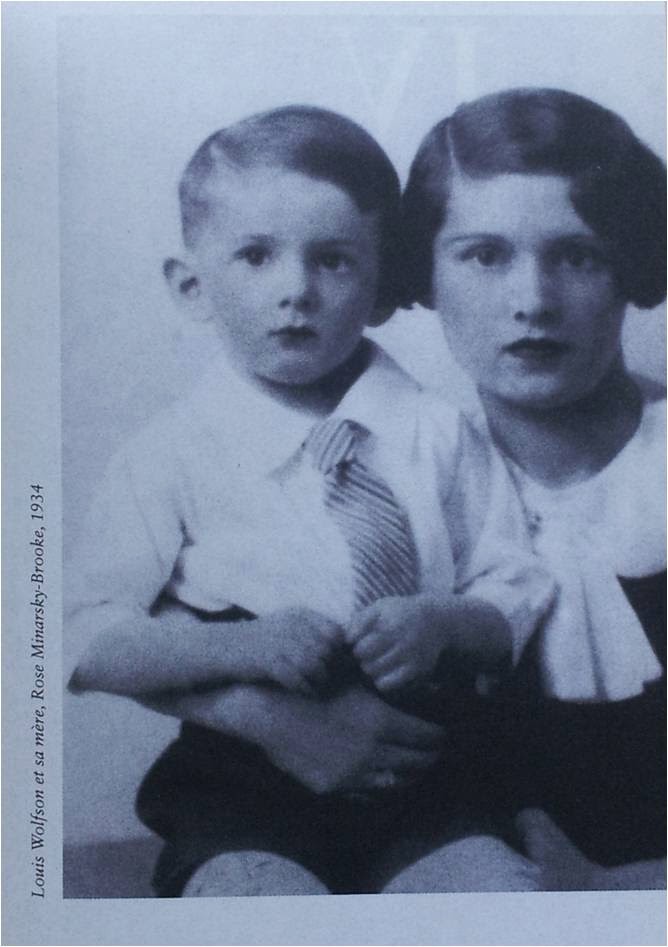

Louis Wolfson, Ma mère, musicienne..., p. 197-198

vendredi 9 décembre 2011

Nous avons eu la poisse

Quelques extraits de Ma mère, musicienne, est morte de maladie maligne mardi à minuit au milieu du mois de mai mille977 au mouroir Memorial à Manhattan ou Exterminez l’Amérique de Louis Wolfson (Navarin, 1984).

p. 33 :

[...] ma mère m’éveilla en agitant la porte de ma chambre à coucher et en y frappant avec dépit, laquelle porte étant bloquée par la porte de mon placard — penderie ouverte à 180 degrés de façon à ce que les boutons s’engageassent l’un contre l’autre si on essayait d’entrer. Cet édifice “protecteur” était bien plutôt un simple rite, car je savais que ma mère, et sans doute également mon beau-père, avait appris qu’on pouvait aisément dégager le boutons des deux portes en n’ouvrant que très peu et en se servant alors d’une règle mince ou d’un couteau de cuisine pour tourner un coup à la porte du placard. Mais du moins ce dispositif empêchait-il, pendant la journée, d’entrer mal à propos dans ma chambre, c’est-à-dire sans que j’eusse le temps de mettre dans mes oreilles mon écouteur stéthoscopique branché à mon magnétophone, quoique sans pouvoir empêcher mon assassinat éventuel en plein sommeil (la façon sans doute la moins désagréable de crever, cet acte inéluctable). Car j’éprouvais toujours le besoin d’être très paranoïaque. On voulait me tuer... peut-être. Ma mère, parce qu’elle était devenue cancéreuse ; son mari qui me détestait […]

p. 53 :

C’était mon quarante-cinquième anniversaire de naissance. “Déjà” plus que vingt-cinq années depuis que je suis “officiellement” déclaré dément. (Je répète : les Grecs disaient que le plus grand bonheur qui puisse échoir à un homme, c’est de ne pas être né. — Nous avons eu la poisse.)

p. 85 :

[...] les schizophrènes n’ont qu’un quart des chances qu’ont les personnes dites normales de devenir cancéreux. Alors, ne devrait-on pas y penser à deux fois pour ce qui est de tout cet effort et de tout cet argent pour guérir la “schizophrénie”, compte tenu des millions de gens qui sembleraient ne pas mourir du cancer précisément parce qu’ils sont fous ?

p. 109-110 [après l’élection de Jimmy Carter] :

De ma part, je le sentais en quelque sorte de mon devoir d’écrire au nouveau titulaire. Après tout, n’avais-je pas trouvé la clé de l’énigme du phénomène inhumain de l’humanité terrienne (et pour ce qui est de cela de n’importe quelle espèce humaine sur n’importe quelle planète dans n’importe quel univers) ? Les forces nucléaires ! Boum ! (Mais nous ne pouvons pas aider les autres, même ceux sur les astres errants des étoiles les plus rapprochées, car les distances restent évidemment toujours astronomiques. Nous devons donc nous aider nous-mêmes. Boum !) Depuis le que le démocrate baptiste de Géorgie se targuait de vouloir promouvoir les droits humains d’à peu près par le monde (projet très louable sans doute), ne pouvais-je pas d’autant plus lui indiquer le droit humain le plus fondamental, si j’ose dire (et qui — aussi paradoxal que ça puisse sembler — devrait être visé cent pour cent), pour notre humanité tout entière : celui de ne pas être contraint de naître, de “venir au monde” (et de devoir pleurer aussitôt) ! [...] Donc, bien au contraire de supprimer les bombes, on devait en fabriquer énormément plus et de grosses et de très très sales (ou productrices de beaucoup de matière très très longtemps radioactive) et les utiliser en fin de compte pour faire impossible toute vie sur cette planète de malédiction.

p. 124 :

J'étais évidemment au courant, force d'écouter les nouvelles à satiété, que jamais un Boeing 747 (jumbo-jet) n'avait été mêlé à un accident aérien, et beaucoup d'eau était coulé sous les ponts depuis sa mise en opération. Franchement, je trouvais ça bien aberrant ! — non pas qu'il est amusant à être dans un avion qui s'écrase (au contraire ! dirais-je). Mais est-ce que cette invraisemblable invulnérabilité du jumbo-jet voulait dire, insinuait que l'homme pouvait atteindre un tel degré de perfection où serait réduit énormément le tragique dans le monde au lieu de continuer d'être multiplié incommensurablement ? J'en doutais fortement. Ça ne pouvait pas durer, m'étais-je dit. Mais malgré tous les vols d'avion malencontreux, le géant qu'était le 747 avait continué d'avoir la vie toujours sauve. Ainsi l’ahurissante nouvelle me donnait-elle, entre autres choses, évidemment le sentiment d'un rattrapage. La voix parvenant de Cologne disait que deux jumbo-jets, et non un seul (donc un double rattrapage !), pleins de monde, dans le brouillard à Santa-Cruz de Ténériffe... ! "Voilà que les choses rentrent une fois de plus dans l'inéluctable ordre logique d'ici-bas !" devais-je songer.

samedi 3 décembre 2011

L'éclat

« (Les souvenirs sont en nous ce qui empêche le monde de finir et lorsque l'on voit qu'il continue aussi hors d'eux, indifférent et mobile, coulant sans avidité sur ce qui fut et sera, un vertige se produit, qui a l'éclat de notre propre disparition.) »

Jean-Christophe Bailly, Le Dépaysement (2011)

dimanche 20 novembre 2011

Voir l'ouvert

Ou bien il arrive qu’un animal, muet, lève les yeux, nous traversant de son calme regard

R. M. Rilke, Élégies de Duino

Reconnaître ce proche lointain dans le regard des hommes, cela se fait sans difficulté : l’œil humain sera sans doute toujours pour nous le lac le plus profond, la surface la plus troublante. Mais ce qu’a identifié Rilke, dans l’ébranlement produit par la rencontre avec le regard d’un animal, c’est, à l’intérieur du partage — nous nous voyons, nous nous regardons mutuellement —, la division de la différence : le regard animal nous traverse et va au-delà de nous. Pourquoi ? Parce que, pour Rilke, nous regardons en arrière, alors que « la créature de tous ses yeux voit l’ouvert ». L’ouvert (das Offene), dont Heidegger voudra priver l’animal, est justement chez Rilke le domaine en propre de l’animal, c’est-à-dire celui qui nous est refusé, à nous qui regardons de façon toujours préoccupée, qui regardons « en arrière » (rückwärts) de façon inversée, contournée (umgekehrt). Regarder en arrière, c’est être piégé par soi-même, c’est regarder le présent de façon toujours biaisée, c’est être constamment dans le souci d’un passé ou d’un futur, dans le leurre de l’interprétation, c’est vivre dans le « monde des formes », auquel l’ouvert s’oppose moins comme quelque chose d’informel que comme ce qui est libre de tout souci de formation. C’est parce que les animaux sont des êtres sans Bildung qu’ils sont dans l’ouvert. La Bildung, qui est le propre de l’homme et le moyen par lequel il se constitue lui-même comme liberté, est en même temps ce qui a dû pour toujours dire adieu à cette autre liberté, rayonnante, qui est celle de l’ouvert. L’ouvert n’est que l’éternelle présentation au présent et il est, comme tel, sans passé et sans avenir, c’est-à-dire qu’il est aussi « libre de mort » (frei von Tod). La possibilité même de la formation est liée au sens de la mort, la mort est ce qui arrime le temps pour les hommes. Pour ceux — les animaux — qui vivent dans un temps non arrimé, il n’est pas de mort, ni de formation, ni d’ailleurs de langage — le langage étant, bien sûr, l’outil même de la formation : c’est muettement que l’animal lève les yeux, et muettement qu’il voit, au-delà de nous, l’ouvert.

Jean-Christophe Bailly, Le versant animal (2007), p. 39-40

mercredi 9 novembre 2011

Sans retour

« C'est cette route dont je voudrais te parler. J'avais écrit quelques notes que j'ai perdues. Lorsqu'une fois j'ai eu une pensée, elle ne peut revenir, elle m'inspire du dégoût. »

Stendhal à Félix Faure

Smolensk, le 9 novembre 1812

mardi 18 octobre 2011

Crois-tu que c'est vrai

— Oui, ça fait plus vrai. Je veux écrire un roman vrai. Il

faut qu’il soit bourré de choses prises sur le vif. Par exemple écoute

ça : « Les

jeune filles de quinze ans ont les cheveux gras. Elles se les lavent au

vinaigre quand elles vont au bal. Leurs danseurs ont la nausée. Parce que le

vinaigre sent mauvais. » Crois-tu que c’est vrai, hein ! crois-tu !

— Mon pauvre vieux, on ne se lave plus les cheveux au

vinaigre ! On se lave au shampooing Dop. Tu ne sais pas encore ça, toi, un

romancier ?

— Tu crois ? Même les jeune filles de quinze

ans ?

— Surtout elles.

— Même à la campagne ? Je pourrais rajouter « de la campagne »…

— Même elles. Et d’ailleurs elles n’ont plus les cheveux

gras. Les permanentes dessèchent complètement les cheveux.

— Tu crois ?

— Comment, si je crois ? Qu’est-ce que tu regardes

quand tu te promènes ? Et puis on ne dit pas « qui vont au bal », on

dit danser, tout simplement… Oh je t’en prie ! Tu ne vas pas

pleurer ! Arrange-toi pour être à la page, écoute parler les gens. Et

puis, je te les corrigerai, tes phrases.

—Bon, je vais mettre la tienne avec le shampooing Dop

puisque c’est plus vrai.

— Tu crois que ce sera intéressant ? Je me demande… Et

puis le shampooing Dop, dans dix ans, tu sais…

Robert Pinget, Mahu ou le matériau (1952)

mardi 11 octobre 2011

Soyons réalistes

Concept pour concept, « la-même-chose-en-plus-grand » se pense plus aisément que « la-même-chose-en-plus-petit ». Le nain dérange, tandis que le géant fascine. Mais, depuis le XVIIIe siècle, le petit suscite un engouement qu’il n’avait plus connu depuis Leucippe et Épicure. Soyons réalistes : si les microbes n’avaient pas été si petits, il y a belle lurette qu’on les aurait vus et Pasteur n’aurait pas fondé la science moderne en les découvrant. Il se serait contenté de stériliser des confitures.

La Métaphysique du Mou (Jean-Baptiste Botul)

lundi 10 octobre 2011

À brûle-pourpoint

« Prononcez à brûle-pourpoint la proposition : l'art est difficile, au moment où vous passez devant un miroir. D'abord vous hocherez la tête, ensuite vous rirez. C'était fatal. Il y a dans les phrases qui présentent un vice de construction je ne sais quel élément qui agit sur la rate humaine, car pour la rate des chiens il ne semble pas qu'elle ait le sens de l'humour verbal. Dire que l'art est difficile, suppose chez l'auteur de la phrase l'ignorance totale des mots dont il se sert. Qu'est-ce qui est difficile ? Un chemin, un client, un problème. Puis-je m'exprimer ainsi : le ciel est difficile... ? Oui, si je consens à mettre une majuscule au firmament, ce qui est un moyen de le personnaliser. Car difficile est une épithète qui ne peut se joindre qu'au défini. C'est pourquoi l'art n'est pas difficile. Il n'est pas facile non plus. »

Louis Aragon, Traité du style (1927)

dimanche 9 octobre 2011

Whisky, comète et grosses rincées

Armés de trois verres à fond plat, d’une bouteille de whisky vingt ans d’âge et d’une épaisse couverture en laine, mon voisin, mon mec et moi sommes partis hier bille en tête vers les calanques au sud, sur les coups de neuf heures et demie et sur la foi d’un article de web, lu par moi dans une excitation croissante, promettant six centaines d’étoiles filantes à l’heure entre dix et onze heures et précisant que les bords de la Méditerranée, en second choix après le ciel du nord hélas obstrué par des nuages, serait particulièrement propice à leur observation — la prochaine fois serait dans quarante ans, rendez-vous compte mes amis, ce serait trop bête. Le vent pas chaud qui soufflait depuis la veille avait bien dégagé la vue et si la lune brillait beaucoup, dans une tentative assez pathétique d’attirer l’attention, on pouvait tout de même voir pas mal d’étoiles — les fixes, les régulières — au-dessus de la mer déchaînée, aux environs de Saména. L’endroit était désert, il était à peu près 21h53 ; J. a étalé la couverture sur un rocher en pente mais plat, à une vingtaine de mètres du rivage, nous nous sommes allongés et avons attendu cette fameuse pluie de draconides. Pendant un moment, rien. Paul a servi les premiers verres. Pendant un autre moment, toujours rien. Puis soudain, une pluie en effet : celle d’une lourde vague se brisant contre les rochers et que le vent rabattit sur nous sans crier gare. Nous n’avons pu qu’éclater de rire, et nous installer dix mètres plus haut. Enfin nous vîmes de premiers débris de la comète 21P/Giacobini-Zinner. L’eau de mer ne remplace pas avantageusement l’eau de source dans le whisky, j’en réponds. Cependant même ainsi coupé l’alcool nous réchauffait et ce n’était pas superflu. À onze heures nous détalions, lassés de nous les geler et de scruter la voûte en vain ; en fait de pluie d’étoiles, ce n’avait été qu’un lent petit crachin ; le diable si nous en avons surpris une quinzaine. Mais certaines, certes, étaient longues et belles dans le ciel glacé, et nous poussâmes d’enthousiastes cris à chaque fois. Un second paquet d’eau, plus gros que le premier, nous avait encore déplacés de dix mètres, nous étions complètement trempés, grelottant et saouls, c’était bien. De retour à l’immeuble, Paul nous a fait des crêpes au chocolat.

samedi 8 octobre 2011

Inconcevablement banal

"Au café, il apprit de Badar que celui-ci était un ami d’enfance de Simone, qu’il l’avait toujours aimée en secret, qu’il revenait du service militaire et qu’il s’était décidé à lui avouer son amour et son désir de l’épouser. Badar était un jeune homme plat et inconcevablement banal. Sa peine sincère s’exprimait par des répliques empruntées aux romans populaires. Les formules toutes faites qu’il employait constituaient sans doute dans son esprit un hommage de plus à la disparue. Il était émouvant. Au deuxième cognac il se mit à parler de suicide. “Je veux rejoindre celle que j’aime, balbutiait-il avec des sanglots dans la voix, pour moi la vie ne vaut plus la peine d’être vécue — Mais si, répliquait Trelkovsky gagné par le style de son interlocuteur, vous êtes jeune, vous oublierez... — Jamais, répondait Badar. — Il y a d’autres femmes de par le monde, elles ne la remplaceront peut-être pas, mais elles combleront le vide de votre cœur, voyagez, faites n’importe quoi, mais tentez de réagir, vous verrez que vous reprendrez le dessus. — Jamais !” Après le café, ils se rendirent dans un autre, puis dans un autre encore. Trelkovsky n’osait abandonner le désespéré. Toute la nuit ils errèrent ainsi, tandis qu’à la longue litanie du jeune homme répondait l’argumentation serrée de Trelkovsky. À l’aube, enfin, ce dernier obtint de Badar un sursis à son projet. Il lui arracha la promesse de vivre un mois au moins avant de prendre une décision irrémédiable. En revenant tout seul chez lui, Trelkovsky chantonnait. Il était exténué, et légèrement ivre, mais d’excellente humeur. La tournure des phrases échangées l’avait mis en joie. Tout cela était si délicieusement artificiel ! Il n’y avait que la réalité qui le désarmait." (p. 62-63)

"—Elle n’aimait pas les films américains.

— Elle avait une belle voix mais insuffisamment travaillée.

— Elle a été sur la Côte d’Azur pendant les vacances.

— Elle avait peur de grossir.

— Elle ne mangeait rien.

Trelkovsky buvait à petites gorgées régulières l’alcool qui remplissait son verre. Il ne parlait pas, mais il écoutait de toutes ses oreilles. Chaque renseignement était une révélation pour lui. Ainsi donc elle n’aimait pas ceci ? Tiens ! tiens ! et elle aimait cela ! Extraordinaire ! Mourir lorsqu’on possède des goûts aussi précis ! C’était manquer de suite dans les idées !" (p. 84)

Roland Topor, Le Locataire chimérique (1964)

Inscription à :

Articles (Atom)